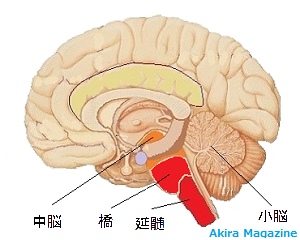

脳幹・中脳・橋・延髄・小脳・錐体外路のおはなしmidbrain

脳幹の機能・概略

脳幹は大脳皮質で処理された情報を脊髄に伝達して実際 の行動に反映されます。この脳と脊髄の間を取り持っているのが脳幹です。その機能も当然ながら多様であり、この小さな部分に多数の生命維持機能を含んでいます。また、小脳の機能も紹介。 (詳細は、表の下線の部位をクリック)

脳幹 の 主な役割 ( 機能 )

| 部位名 | 役割 | |||||

| 脳幹 | 中脳 | 視覚、聴覚の中継所、眼球運動の筋肉の緊張調節。 | 意識、覚醒に重要 な役割。 |

|||

| 腹側被蓋野 | 衝動や欲望を司る。ドーパミンの分泌。 | |||||

| 赤核 | 不随意の運動の調節を行う。 | |||||

| 橋 | 顔の筋肉、唾液腺、味覚、聴覚、眼球運動を動かす 神経核 。 |

|||||

| 青斑核 | 脳内のノルアドレナリン分泌部位。 | |||||

| 延髄 | 嘔吐、嚥下、唾液、呼吸および循環、消化の中枢を含み、 生命維持に不可欠な機能を担っていて自律神経の神経核。 |

|||||

| 小脳 | 体の平衡感覚を保ち手足の敏速、なめらかな運動を円滑にする。 大脳皮質からの情報(今から行おうとしている運動の情報)と末梢神経からの情報 (筋肉の収縮状況や位置の情報)を比較・対照することによって、運動を正確かつ円滑に 開始・継続させる |

|||||

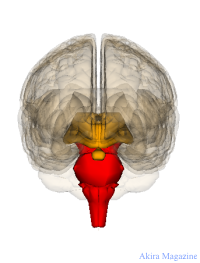

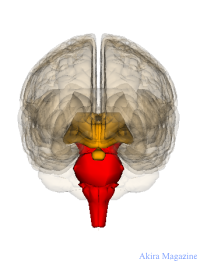

脳幹

脳 幹 ( 自律機能を制御の部位 )

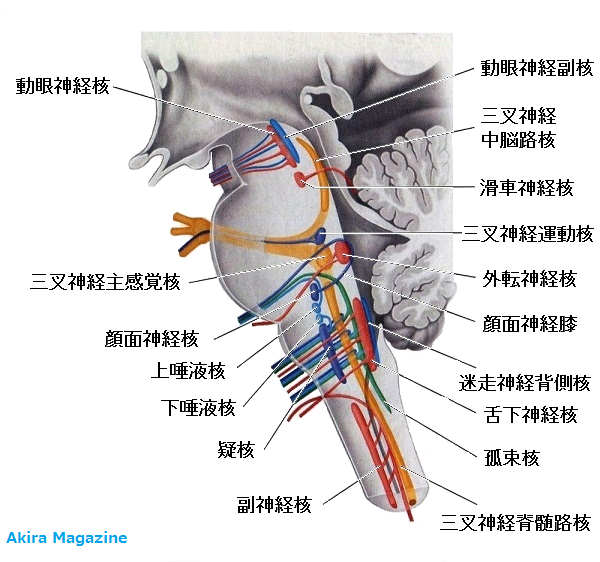

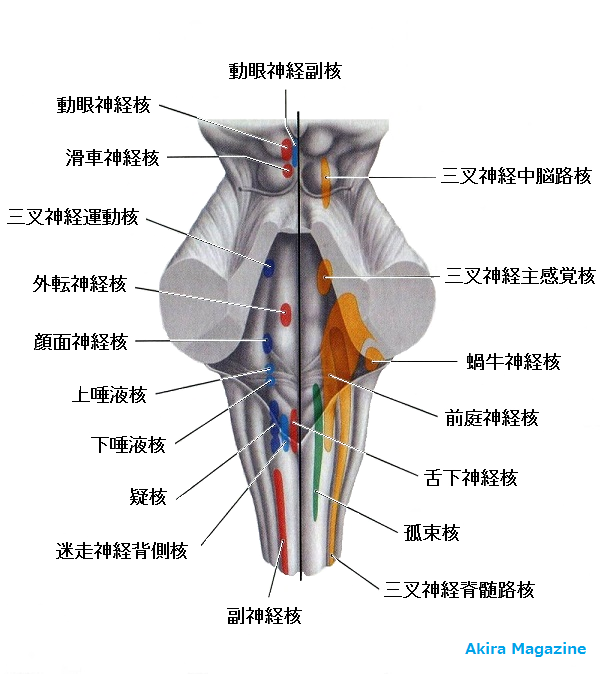

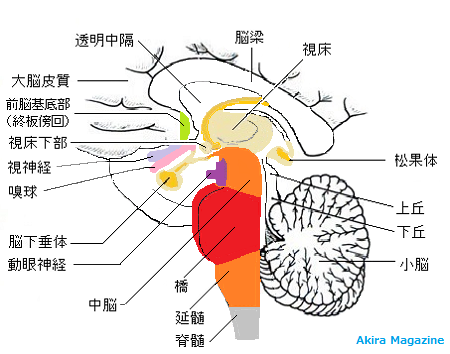

| 脳幹(のうかん)は、中枢神経系を構成する重要な部位が集まる器官。 脳幹は、3つの部分に分けられていて大脳に近い側から、中脳、橋、延髄と間脳を合わせて脳幹と呼びます。 生存の上で欠かせない自律機能を直接制御している重要な部位であるり睡眠・覚醒レベルの調整、姿勢運動制御も行っています。脳幹は多種多様な神経核から構成されており、その機能も当然ながら多様であり、この小さな部分に多数の生命維持機能を含んでいます。 ・多数の脳神経が出入りし、多数の神経核が存在。 ・自律神経機能中枢が存在。 ・意識と覚醒に重要な神経回路があるとされています。 (幻視、物の気配を感ずる等が起ることもある) ・脊髄から視床へ上行する感覚神経路が存在。(感覚障害等) ・上位中枢から脊髄に下降する運動神経路が存在。 ・姿勢反射の中枢。 神経変性疾患は脳幹の委縮を伴うことが多いとされています。 また、体温温覚・感覚・冷覚・聴覚・眠気・食欲・筋力などの様々な情報を分類して大脳皮質に伝え覚醒・運動・感覚の制御・呼吸のリズムを形成します。 脳幹では、脳神経の運動核が存在(動眼神経核、滑車神経核、三叉神経運動核、外転神経核、顔面神経運動核、副神経核、舌下神経核)し、その軸索は脳神経の一部として脳幹から神経末梢へと出ています。 脳幹部には脳幹網様体と呼ばれる領域があり、大脳半球に対して刺激を送っています。 この領域がダメージを受けると人は昏睡状態に陥ってしまうため、刺激が人の意識レベルの調節を行っていると思われています。 Braak 博士仮説では、パーキンソン病の病変の進展は嗅球と下部脳幹の延髄から始まり,脳幹の病変は脳幹を上行し,大脳皮質に広がるとされている。 |

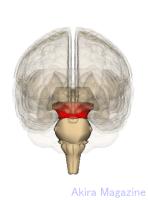

脳幹の位置 出典画像:Anatomography |

間脳~脊髄・小脳位置図 |

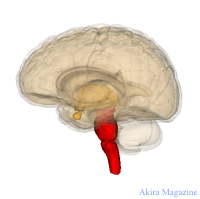

中脳

中 脳 ( 錐体外路運動の中継、反射活動制御部位 )

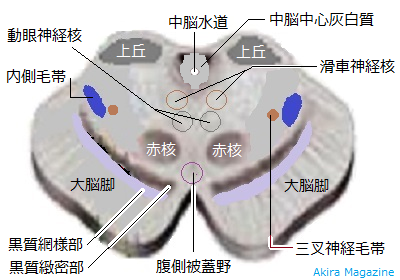

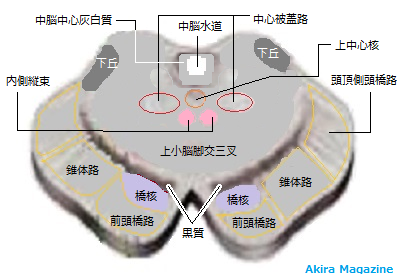

| 中脳(ちゅうのう)は、脳幹(下位脳幹)のうち、最も上の部分であって、さらに上には第3脳室、下には橋、両側には脳幹があります。 なめらかな動きを可能にする錐体外路性運動系の重要な中継所を含むほか、対光反射、視聴覚の中継所、眼球運動反射、姿勢反射、(立ち直り反射)の活動抑制を行っています。 上丘:視覚反射の中継点。目に光が入ったときに瞳孔を収縮させる対光反射、見ている物が近づいたときに レンズを厚くしてピントを合わせる調節。 下丘:聴覚の中継点。耳から入ってきた音を内耳神経を通り下丘、側頭葉の一次聴覚皮質へ伝達。 |

中脳の位置 出典画像:Anatomography  中脳 上部の断面図  中脳 下部の断面図 |

腹側被蓋野

腹側被蓋野 ( 神経伝達物質の産生部位 )

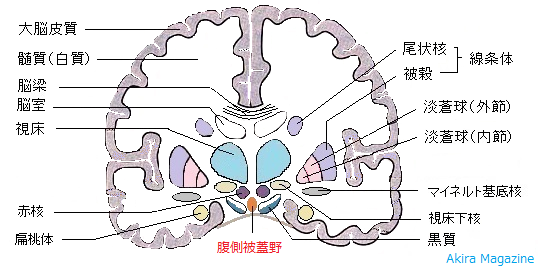

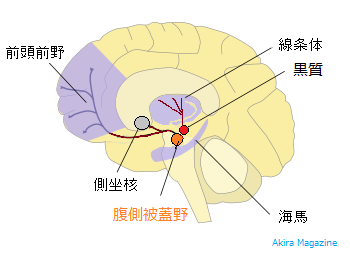

| 腹側被蓋野(ふくそくひがいや)ventral tegmental area, ventral tegmentum、VTAは、黒質や赤核に囲まれた内側の領域あります。 A10細胞集団と呼ばれ、ドーパミン作動神経細胞が多く存在し、ドパミン、GABA、グルタミン酸作動神経によって成り立ち、ドーパミン産生供給は、 ①中脳辺縁系:・腹側被蓋野(Dopa)→ 側坐核(GABA) → 腹側淡蒼球 → 視床。 ・腹側被蓋野(Dopa)→ 視床下部(弓状核下垂体)。 ②中脳皮質系:・腹側被蓋野(Dopa)→ 前頭葉。 腹側被蓋野は、衝動や欲望を司ると考えられて、恋愛すると活性化されドーパミンの分泌が多くなると示唆されています。また、コカインやアンフェタミンなどは側坐核においてドーパミンを直接的に作用して増加させます。 側坐核へのDopaを抑制する事により幻覚・妄想を抑制できます。 |

|

腹側被蓋野(VTA)の位置図  腹側被蓋野(VTA)よりのドーパミン供給図 |

赤核

赤核 (運動野の出力中継で不随運動を調節 )

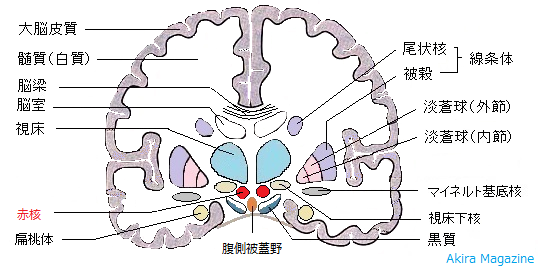

| 赤核(せきかく、red nucleus)は、大脳の運動野、小脳核からの入力を受け、次いで赤核延髄路や赤核脊髄路に出力して不随意の運動の調節を行う。 赤核脊髄路は,随意運動を行う錐体路の働きを助けて関節の屈曲を起こす屈筋に促進的に作用している。 赤核脊髄路,前庭脊髄路および網様体脊髄路 それぞれ,中脳の赤核,橋および延髄の前庭神経核,網様体から下行して,前角の運動細胞に直接的または間接的に接続する。これらは筋肉の張力や反射を調節している。 |

|

赤核の位置図 |

橋

橋・青斑核・脚橋被蓋核・ほかの核 ( 神経系の伝導路の部位 )

| 橋(きょう)は、脳幹に含まれ、前後を中脳と脊髄とに挟まれる。第4脳室の腹側壁をなしています。第4脳室を挟んで背側には小脳があり小脳と繋がっています。 三叉神経、外転神経、顔面神経、聴覚神経と言った多くの脳神経核が存在。 脳幹を経由する多くの伝導路が通過するほか、大脳皮質からの運動性出力を橋核、中小脳脚を経由して、小脳へと伝える経路などが存在します。 うつ病は橋が関与しているとも報告があります。 ・内耳神経核(橋と延髄の境の高さにある) 内耳神経は蝸牛神経と前庭神経の二つに分かれて脳に入る。 蝸牛神経の終止核は背側蝸 牛神経核と 腹側蝸牛神経核である。 ・顔面神経核(橋と延髄の境界部にある) 菱形窩底の奥深くに長円体状の顔面神経核がある。 ・外転神経核(橋の高さで正中線に近い菱形窩底のなかにある) 外転神経の起始核で、ほぼ球形をしている。この核は多極性の大きい細胞からなる。 ・三叉神経核(橋の中央の高さより上方にある) 痛覚、温度覚を伝える線維の終止核、咀嚼筋に分布する知覚線維の終止核、触覚を伝える線維の終止核。 運動性線維の起始核は三叉神経運動核で、橋の上知覚核の内側で、外転神経核の上外側の方向に位置し、その線維は咀嚼筋に分布する。 ・中継核(橋核) 橋底部に存在する大きな灰白質である。錐体外路糸に属する皮質橋路の終わるところで、橋小脳路の起始核である。 ・線維束(錐体路・皮質橋線維) 橋底部にある白質部は縦走と横走の両線維群からなる。 白質部は縦走は大脳皮質から下行する強大な線維束群で、錐体路と皮質橋路がある。 錐体路は橋を縦に貫いて走るが、その一部は延髄および橋にある運動性の脳神経核に向かって同側あるいは対側性に走り、これを皮質延髄路といい皮質橋路は前述の橋核に終わる。 橋核からは橋小脳路という横走の線維群が発し、一部が正中線を越えて反対側にわたり、中小脳脚(橋腕)となって小脳に入る。他に聴覚伝導路がある。 ・青斑核(せいはんかく)は、脳内ノルエピネフリン(ノルアドレナリン)生合成の基点。青斑核は、大脳、視床、海馬、小脳、脊髄など中枢の主要なほとんどの脳領域に投射。脳全体の機能の調節に関係しています。外界からの感覚刺激に対して発火頻度を増やし、特に痛み刺激に強い興奮を示します。 外界からの感覚刺激によって、眠っている動物が目覚め、覚醒レベルをさらに上げるのは、外界からの感覚刺激によって青斑核が興奮。 交感神経と同様にストレス刺激で興奮。末梢の交感神経が内臓や血管を標的とするのに対して、青斑核は脳を 標的とする中枢の交感神経系とみなされています。 ストレスによって生じる覚醒レベルの上昇や不安などの情動反射の発現と関連していて、同じ刺激が繰り返し与えられると、その刺激に慣れて反応は減弱する。 慢性ストレスによって誘発される ”うつ病” には、青斑核の神経線維の退縮、あるいは変性が起っている可能性が示唆されています。 青斑核を電気刺激したりグルタミン酸を注入したりする事で、脊髄後角細胞における痛み応答が抑制されます。 姿勢制御の面では、青斑核は前庭脊髄反射にも関係し、脊髄投射を介して四肢の筋肉の活動性に影響を与え、前庭脊髄反射の利得を調整して姿勢制御に関与しています。また、外側半規管由来の入力も受けており、前庭自律神経反射に関与すると考えられています。 ・脚橋被蓋核(きゃくきょうひがいかく)は、睡眠や覚醒に関わる上行性網様賦活系の一部を成す一方で、大脳基底核との相互連絡が強く、学習や報酬などにも関与すると考えられている。 アセチルコリン作動性ニューロンの他、グルタミン酸作動性ニューロン、GABA作動性ニューロンや、 各種の神経ペプチドを産生するニューロンなどが混在します。 脚橋被蓋核ニューロンの出力投射先は、黒質-緻密部、腹側被蓋野、視床下核など大脳基底核の構成要素や、視床、脊髄、橋、脳幹網様体、運動性三叉神経核、前脳基底部、などであります。 入力は、黒質、淡蒼球、視床下核、大脳新皮質運動野などからのものがあります。 |

橋の位置 出典画像:Anatomography |

| パーキンソン病の運動症状の出現は、Braak仮説によると、抗α-シヌクレイン抗体を用いて高齢者の中枢神経系におけるLewy小体の分布を詳細に検討、Lewy小体はまず嗅球に出現、迷走神経背側核(延髄)、視床と、その後、下部脳幹(橋)、中脳黒質、扁桃体へ上行進展して発現させる。 Braak仮説:嗅粘膜と腸管の上皮から病原体(neurotropic pathgen)が侵入して、Lewy小体を形成して パーキンソン病を起こす。病原体の侵入経路は、 1)嗅粘膜 → 前嗅神経核 → 中枢神経系へ。 2)腸管粘膜 → 粘膜下神経叢 → 副交感神経節前線維 → 迷走神経背側運動核へ。 |

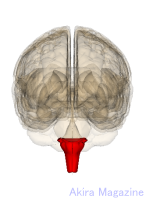

延髄

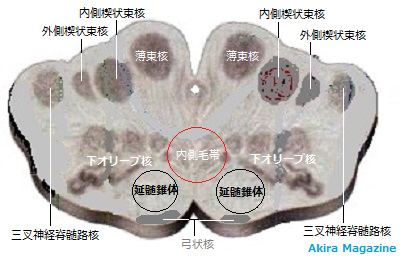

延 髄 ( 自律神経、嘔吐、嚥下、唾液、呼吸の中枢部位 )

| 延髄(えんずい)は、脳幹のうちもっとも尾側の部分であって、吻側に橋、尾側に脊髄があります。後頭骨に開いた大後頭孔という穴を通る。背側には下髄帆を挟んで小脳があります。嘔吐、嚥下、唾液、呼吸および循環、消化の中枢を含み、生命維持に不可欠な機能を担っていて自律神経の中枢です。 |

延髄の位置 出典画像:Anatomography  延髄 断面図 |

| 延髄から出る脳神経は、橋前面と延髄前面の境目から出て、内側から順に外転神経、顔面神経、内耳神経が出ている。延髄外側面からは、上方で舌咽神経の、下方で副神経の細い根が無数に出ています。 副神経の根よりもさらに下方からは副神経の根が出ていて、脊髄神経から出る根と合流して1本にまとまっています。前外側溝からは舌下神経の根が出ています。 パーキンソン病の運動症状の出現は、Braak仮説によると、抗α-シヌクレイン抗体を用いて高齢者の中枢神経系におけるLewy小体の分布を詳細に検討、Lewy小体はまず嗅球に出現、迷走神経背側核(延髄)、視床とその後、下部脳幹(橋)、中脳黒質、扁桃体へ上行進展して発現させる。 Braak仮説:嗅粘膜と腸管の上皮から病原体(neurotropic pathgen)が侵入して、Lewy小体を形成して パーキンソン病を起こす。病原体の侵入経路は、 1)嗅粘膜 → 前嗅神経核 → 中枢神経系へ。 2)腸管粘膜 → 粘膜下神経叢 → 副交感神経節前線維 → 迷走神経背側運動核へ。 |

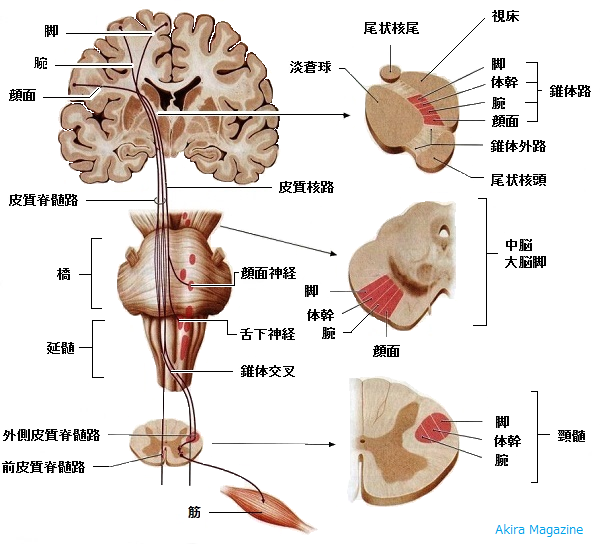

皮質脊髄路

皮質脊髄路 ( 錐体路 ) ( 大脳皮質から脊髄への伝達路 )

| 皮質脊髄路(ひしつせきずいろ)錐体路(すいたいろ)は、大脳皮質から脊髄をつなぐ軸索(神経細胞線維)の大きな束、伝達路。 皮質脊髄路を構成する神経細胞線維はほとんどが運動神経細胞の軸索です。 脊髄では外側皮質脊髄路と前皮質脊髄路の二本に分かれて、基本的に体の右半身が左脳に、また左半身が右脳に支配されている事が理解できる。 大脳皮質の錐体細胞(一次運動野、運動前野、一次感覚野)から起始。 錐体細胞(すいたいさいぼう、pyramidal cell)は、大脳皮質と海馬に存在する主要な興奮性の神経細胞。 神経細胞は、錐形の頂点からは 樹状突起 (en:dendrite) として尖端樹状突起 ( en:apical dendrite) が延びる。 錐形の裾野の部分からはいくつかの基底樹状突起 (en:basal dendrite) が延び、主として周囲の他の神経細胞とのネットワークを構成しています。(大脳皮質の神経細胞のうち 80 % ほ程が錐体細胞) |

皮質延髄路(錐体路)の位置 (大脳皮質より頸髄(脊髄)までの伝達路) |

| 皮質脊髄路の障害:筋萎縮性側索硬化症、神経変性疾患。 錐体外路の障害:不随意運動、随意運動、姿勢制御や筋緊張。(パーキンソン病) 感覚伝導の障害:脊髄視床路、脊髄小脳路、視覚伝導路、嗅覚系、後索・内側毛帯路。 |

小脳

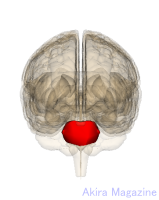

小 脳 ( 知覚、運動機能を司る部位 )

| 小脳(しょうのう)は、橋と繋がっており主要な機能は知覚と運動機能の統合で、平衡・筋緊張・随意筋運動の調節などを司ります。このため、小脳が損傷を受けると、運動や平衡感覚に異常をきたし、精密な運動ができなくなったり酒に酔っている様な”ふらふら”とした歩行となる事があります。 小脳には手足の動作の一連の動きがプログラムとして記憶されています。 例えると、食事をしたり、歩いたり、すべての動作には手足のたくさんの筋肉をうまくなめらかに使わなければなりません。お箸を使う動作ひとつをとってみても、人差し指をこのくらい動かして、親指にこのくらい力を入れて、中指に・・・と、だれも考えながらお箸を使っている人はいません。目的のある動作に関わるたくさんの筋肉の力の入れ具合をプログラムとして小脳に収納して、必要に応じて使っているのです。 長い間、水泳しなくても泳げるように、自転車に乗ってなくても、自転車に乗れる様に一旦プログラムされたものは、長い間使わなくても残っています。 また、小脳はアルコールに弱い様で、酔っ払うと千鳥足になるのは小脳の機能が低下して体のバランスを保つための筋肉の動きがぎこちなくなるためです。 小脳は、大脳皮質からの情報(今から行おうとしている運動の情報)と末梢神経からの情報(筋肉の収縮状況や位置の情報)の両方が入ってきており、この両者を比較・対照することによって、運動を正確かつ円滑に開始・継続させるのに役立っている。 大脳基底核は、むしろ記憶をもとにした予測や期待といったものに結びつくような運動(行動)に関与しており、前頭前野にある運動パターンの中から適切な運動の選択を行っていると考えられる。 最近の研究で、持続的な筋肉の収縮が不随意に起き身体の捻転や硬直、反復運動などを生じるジストニアは、延髄にある神経細胞群の下オリーブ核から小脳にある情報出力神経細胞のプルキンエ細胞への入力頻度が上昇し、プルキンエ細胞が特徴的な神経活動のパターンを起こすことが、ジストニアの硬直と密接に関わっていると示唆されました。ジストニアは、大脳基底核を含まない神経回路で起きる事を示し、従来の大脳基底核の異常活動が原因という説とは異なるメカニズムを示唆。今後、「小脳から出力された異常情報が、大脳からの随意信号の情報とどのように交わってジストニアの症状を起こすのか?」などの解明が望まれます。 |

小脳の位置 出典画像:Anatomography |

脳幹-末梢神経

脳 幹・網様体から経由する末梢神経(脳神経)

| 網様体(もうようたい、reticular formation )とは、脳幹の背側部分に散在。 網様体に入る線維では、脊髄を通ってきた痛覚線維のほか、視神経・内耳神経・三叉神経に由来する線維が視覚・聴覚・前庭覚(いわゆる平衡感覚)・顔面の触覚の情報を伝える。そのほか、大脳皮質、小脳、赤核、淡蒼球 からの線維も網様体に入る。 網様体から出る線維は、脊髄、間脳の視床、延髄の迷走神経核、疑核・孤束核(舌咽神経の核)などに向かう、迷走神経核、舌咽神経核に向かった線維は、それらの脳神経の調節を介して、呼吸と循環の調節に関わる。 脊髄に向かった線維は運動機能の調節に関わる。 視床に向かった線維は覚醒状態に関わる。 網様体は主に迷走神経を介して呼吸・心拍数・血圧を調節する中枢です。また、視床を介して覚醒と睡眠の調節 にも深く関わっています。痛みで目が覚めるなどの反応は、痛覚線維から伝わった刺激が網様体に入り、網様体の活動を促して意識や運動機能を活発にする。 網様体の障害は、REM睡眠行動異常症との関連が示唆されている。 末梢神経(脳神経)の種類 (中枢神経から出力、入力する神経) 第01脳神経 – 嗅神経、 第04脳神経 – 滑車神経、 第07脳神経 – 顔面神経、 第10脳神経 – 迷走神経、 第02脳神経 – 視神経、 第05脳神経 – 三叉神経、 第08脳神経 – 内耳神経、 第11脳神経 – 副神経、 第03脳神経 – 動眼神経、 第06脳神経 – 外転神経、 第09脳神経 – 舌咽神経、 第12脳神経 – 舌下神経。 末梢神経の分類 ・体性神経系(身体の運動や感覚機能を司る神経系) : 遠心性(運動神経)、 求心性(感覚神経)。 ・自律神経系(循環・呼吸・消化など各種の自律機能を司る神経系): 遠心性(交感神経と副交感神経、興奮を中枢から末梢に伝える神経 )、 求心性(内臓の感覚神経、末梢からの興奮を中枢へ伝える神経)。 脳神経(末梢神経)の働きと起点(担当)部位

*脊髄・末梢神経( 交感神経・副交感神経節 ) 。 パーキンソン病の運動症状の出現は、Braak仮説によると、抗α-シヌクレイン抗体を用いて高齢者の中枢神経系におけるLewy小体の分布を詳細に検討し、Lewy小体はまず嗅球に出現、迷走神経背側核(延髄)、視床と、その後、下部脳幹(橋)、中脳黒質、扁桃体へ上行進展して発現させる。 Braak仮説:嗅粘膜と腸管の上皮から病原体(neurotropic pathgen)が侵入して、Lewy小体を形成してパーキンソン病を起こす。病原体の侵入経路は、 1)嗅粘膜 → 前嗅神経核 → 中枢神経系へ。 2)腸管粘膜 → 粘膜下神経叢 → 副交感神経節前線維 → 迷走神経背側運動核へ。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||